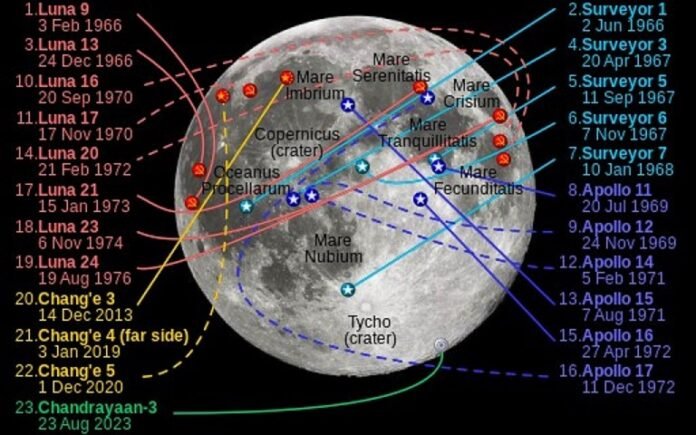

1958 और 1978 के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व यूएसएसआर ने क्रमशः 59 और 58 चंद्रमा मिशन भेजे। 1978 में दोनों के बीच चंद्र दौड़ समाप्त हो गई। शीत युद्ध की समाप्ति और पूर्व सोवियत संघ के पतन और उसके बाद नई बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उद्भव ने चंद्र मिशनों में नए सिरे से रुचि देखी है। अब, पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के अलावा, जापान, चीन, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, इज़राइल, ईएसए, लक्ज़मबर्ग और इटली जैसे कई देशों में सक्रिय चंद्र कार्यक्रम हैं। इस क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा है। नए प्रवेशकों में से, चीन और भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और भागीदारों के सहयोग से महत्वाकांक्षी चंद्र कार्यक्रम चलाए हैं। नासा के आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य निकट भविष्य में चंद्रमा पर मानव उपस्थिति को फिर से स्थापित करना और चंद्र बेसकैंप/बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है। चीन और भारत की भी ऐसी ही योजना है. कई देशों द्वारा चंद्र अभियानों में नवीनीकृत रुचि चंद्र खनिजों, बर्फ-पानी आदि के उपयोग से प्रेरित है अंतरिक्ष गहराई के लिए ऊर्जा (विशेषकर सौर)। अंतरिक्ष मानव आवास और बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए। प्रमुख खिलाड़ियों के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता चरम पर पहुंच सकती है अंतरिक्ष संघर्ष और शस्त्रीकरण अंतरिक्ष.

1958 से जब पहली बार चंद्रमा मिशन पायनियर 0 संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था, लगभग 137 हो चुके हैं चंद्रमा अब तक के मिशन। 1958 और 1978 के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा पर 59 मिशन भेजे, जबकि पूर्व सोवियत संघ ने 58 चंद्रमा मिशन लॉन्च किए, जो कुल मिलाकर सभी चंद्र मिशनों का 85% से अधिक था। श्रेष्ठता के लिए इसे "चंद्र जाति" की संज्ञा दी गई। दोनों देशों ने "चंद्र सॉफ्ट-लैंडिंग" और "सैंपल रिटर्न क्षमताओं" के प्रमुख मील के पत्थर का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। नासा एक कदम आगे बढ़कर "क्रू लैंडिंग क्षमता" का भी प्रदर्शन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र देश है जिसने मानवयुक्त चंद्रमा मिशन क्षमता का प्रदर्शन किया है।

1978 के बाद, एक दशक से अधिक समय तक शांति रही। कोई चंद्रमा मिशन नहीं भेजा गया था, और "चांद्र संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व यूएसएसआर के बीच दौड़ समाप्त हो गई।

1990 में, जापान के MUSES कार्यक्रम के साथ चंद्र मिशन फिर से शुरू हुआ। वर्तमान में, पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के अलावा (पूर्व यूएसएसआर के उत्तराधिकारी के रूप में जो 1991 में ध्वस्त हो गया); जापान, चीन, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, इज़राइल, ईएसए, लक्ज़मबर्ग और इटली में सक्रिय चंद्र कार्यक्रम हैं। इनमें से चीन और भारत ने अपने चंद्र कार्यक्रमों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रगति की है।

चीन का चंद्र कार्यक्रम 2007 में चांग'ई 1 के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुआ। 2013 में, चांग'ई 3 मिशन ने चीन की सॉफ्ट-लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन किया। चीन के अंतिम चंद्र मिशन चांग'ई 5 ने 2020 में "नमूना वापसी क्षमता" हासिल की। वर्तमान में, चीन चालक दल को लॉन्च करने की प्रक्रिया में है चंद्रमा उद्देश्य। दूसरी ओर, भारत का चंद्र कार्यक्रम 2008 में चंद्रयान 1 के साथ शुरू हुआ। 11 साल के अंतराल के बाद, चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था लेकिन यह मिशन चंद्र सॉफ्ट-लैंडिंग क्षमता हासिल नहीं कर सका। 23 कोrd अगस्त 2023, भारत का चंद्र लैंडर विक्रम of चंद्रयान 3 मिशन सुरक्षित रूप से दक्षिणी ध्रुव पर उच्च अक्षांश चंद्र सतह पर उतरा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला यह पहला चंद्र मिशन था। इसके साथ, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट-लैंडिंग क्षमता वाला चौथा देश (अमेरिका, रूस और चीन के बाद) बन गया।

1990 के बाद से जब चंद्रमा मिशन फिर से शुरू हुआ, कुल 47 मिशन भेजे गए हैं चंद्रमा अभी तक। अकेले इस दशक (यानी, 2020) में पहले ही 19 चंद्रमा मिशन देखे जा चुके हैं। प्रमुख खिलाड़ियों के पास महत्वाकांक्षी योजनाएँ हैं। नासा कनाडा, ईएसए और भारत के सहयोग से आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत 2025 में चंद्रमा पर मानव उपस्थिति को फिर से स्थापित करने के लिए बेसकैंप और संबंधित चंद्र बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का इरादा है। रूस ने अपने हालिया लूना 25 मिशन की विफलता के बाद चंद्र दौड़ में बने रहने की घोषणा की है। चीन को क्रू मिशन भेजना है और रूस के सहयोग से 2029 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक शोध स्टेशन स्थापित करने की योजना है। भारत के चंद्रयान मिशन को इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है इसरो का भविष्य ग्रहों के बीच का मिशन. कई अन्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्र मील के पत्थर हासिल करने का प्रयास कर रही हैं। स्पष्ट रूप से, चंद्रमा मिशनों में नए सिरे से दिलचस्पी बढ़ी है इसलिए "चंद्र रेस 2.0" की छाप पड़ी है।

चंद्र अभियानों में देशों की दिलचस्पी क्यों बढ़ी?

मिशन के लिए चंद्रमा की दिशा में कदम माना जाता है ग्रहों के बीच का मिशन. भविष्य में उपनिवेशीकरण में चंद्र संसाधनों का उपयोग महत्वपूर्ण होगा अंतरिक्ष (की संभावना सामूहिक विनाश भविष्य में ज्वालामुखी विस्फोट या क्षुद्रग्रह प्रभाव जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण या जलवायु परिवर्तन या परमाणु या जैविक जैसी मानव निर्मित स्थितियों के कारण संघर्ष को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। में फैल रहा है अंतरिक्ष बहु बनने के लिएग्रह प्रजाति मानवता के समक्ष एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विचार है। नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम भविष्य के उपनिवेशीकरण की दिशा में एक ऐसी शुरुआत है अंतरिक्ष). गहरा अंतरिक्ष मानव निवास बहुत हद तक चालक दल के मिशनों को समर्थन देने और बनाए रखने के लिए सौर मंडल में अलौकिक ऊर्जा और खनिज संसाधनों का दोहन करने की क्षमता के अधिग्रहण पर निर्भर करेगा। अंतरिक्ष निवास1.

निकटतम खगोलीय पिंड के रूप में, चंद्रमा अनेक लाभ प्रदान करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज और सामग्रियां हैं जिनका उपयोग प्रणोदक के उत्पादन के लिए किया जा सकता है अंतरिक्ष परिवहन, सौर ऊर्जा सुविधाएं, औद्योगिक संयंत्र और मानव आवासों के लिए संरचनाएं2. दीर्घकालिक मानव निवास के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है अंतरिक्ष. के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की बर्फ के निश्चित प्रमाण हैं चंद्रमा3 जिसका उपयोग भविष्य के चंद्र आधार मानव निवास को समर्थन देने के लिए कर सकते हैं। पानी का उपयोग स्थानीय स्तर पर रॉकेट प्रणोदक का उत्पादन करने के लिए भी किया जा सकता है चंद्रमा जो अंतरिक्ष अन्वेषण को किफायती बना देगा। इसके कम गुरुत्वाकर्षण को देखते हुए, चंद्रमा मिशनों के लिए अधिक कुशल लॉन्चिंग साइट के रूप में काम कर सकता है मार्च और अन्य खगोलीय पिंड।

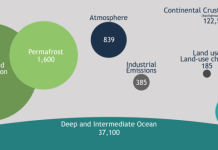

चन्द्रमा इसमें "अंतरिक्ष ऊर्जा" (यानी, बाहरी अंतरिक्ष में ऊर्जा संसाधन) की भी विशाल क्षमता है जो बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों (पृथ्वी पर पारंपरिक ऊर्जा आपूर्ति के पूरक के माध्यम से) और बाहरी अंतरिक्ष-आधारित की आवश्यकता को पूरा करने का वादा करती है। भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषणों के लिए ऊर्जा स्रोत। की कमी के कारण माहौल और सूरज की रोशनी की प्रचुर आपूर्ति, चंद्रमा पृथ्वी के जीवमंडल से स्वतंत्र सौर ऊर्जा स्टेशनों की स्थापना के लिए बेहद उपयुक्त है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। चंद्र सतह पर संग्राहक सूर्य के प्रकाश को माइक्रोवेव या लेजर में परिवर्तित कर सकते हैं जिसे बिजली में परिवर्तित करने के लिए पृथ्वी-आधारित रिसीवरों को निर्देशित किया जा सकता है4,5.

सफल अंतरिक्ष कार्यक्रम नागरिकों को भावनात्मक रूप से एक साथ बांधते हैं, राष्ट्रवाद को मजबूत करते हैं और राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति के स्रोत रहे हैं। चंद्र और मंगल ग्रह के मिशनों ने शीत युद्ध की समाप्ति और यूएसएसआर के पतन के बाद से विशेष रूप से नए बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में राष्ट्रों के समुदाय में शक्ति की स्थिति की तलाश करने और पुनः प्राप्त करने में देशों की सेवा की है। चीनी चंद्र कार्यक्रम इसका उदाहरण है6.

शायद, चंद्र दौड़ 2.0 के प्रमुख चालकों में से एक नई विश्व व्यवस्था में संयुक्त राज्य अमेरिका और महत्वाकांक्षी चीन के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता है। प्रतिद्वंद्विता के दो मुख्य पहलू हैं: "चालक दल।" मार्च चंद्र बेसकैंप" और "अंतरिक्ष के हथियारीकरण" के साथ मिशन के परिणामस्वरूप अंतरिक्ष-आधारित हथियार/रक्षा प्रणालियों का विकास हुआ7. बाह्य अंतरिक्ष के सामान्य स्वामित्व के विचार को आर्टेमिस द्वारा चुनौती दिए जाने की संभावना है चंद्रमा मिशन8 संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके कनाडा, ईएसए और भारत जैसे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों द्वारा अग्रणी। चीन ने भी रूस के सहयोग से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक समान चालक दल मिशन और एक अनुसंधान स्टेशन की योजना बनाई है। दिलचस्प बात यह है कि भारत का चंद्रयान 3 हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। भविष्य के चंद्र अभियानों के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग के संकेत मिल रहे हैं।

प्रमुख खिलाड़ियों के बीच रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के साथ-साथ अन्य कारकों (जैसे कि भारत, जापान, ताइवान और अन्य देशों के साथ चीन के सीमा विवाद) पर तनाव बढ़ने से अंतरिक्ष संघर्ष और बाहरी अंतरिक्ष के हथियारीकरण की संभावना है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में दोहरे उपयोग की प्रकृति है और इसका उपयोग अंतरिक्ष हथियार के रूप में किया जा सकता है। अंतरिक्ष प्रणालियों का लेजर हथियारीकरण9 विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव में खलल डालने वाला होगा।

***

सन्दर्भ:

- एम्ब्रोस डब्ल्यूए, रीली जेएफ, और पीटर्स डीसी, 2013। सौर मंडल में मानव निपटान और अंतरिक्ष में पृथ्वी के भविष्य के लिए ऊर्जा संसाधन। डीओआई: https://doi.org/10.1306/M1011336

- एम्ब्रोस WA 2013. रॉकेट प्रणोदक और चंद्रमा के मानव निपटान के लिए चंद्र जल बर्फ और अन्य खनिज संसाधनों का महत्व। डीओआई: https://doi.org/10.1306/13361567M1013540

- ली एस., एट अल 2018. चंद्र ध्रुवीय क्षेत्रों में सतह पर उजागर पानी की बर्फ का प्रत्यक्ष प्रमाण। पृथ्वी, वायुमंडलीय और ग्रह विज्ञान। 20 अगस्त 2018, 115 (36) 8907-8912। डीओआई: https://doi.org/10.1073/pnas.1802345115

- क्रिसवेल डीआर 2013. असीमित मानव समृद्धि को सक्षम करने के लिए सूर्य-चंद्रमा-पृथ्वी सौर-विद्युत ऊर्जा प्रणाली। डीओआई: https://doi.org/10.1306/13361570M1013545 एवं चंद्र सौर ऊर्जा प्रणाली DOI: https://doi.org/10.1109/45.489729

- झांग टी., एट अल 2021. अंतरिक्ष ऊर्जा पर समीक्षा। एप्लाइड एनर्जी वॉल्यूम 292, 15 जून 2021, 116896। डीओआई: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116896

- लेगरकविस्ट जे., 2023. राष्ट्र के प्रति वफादारी: स्थायी महानता के लिए चंद्र और मंगल ग्रह की खोज। 22 अगस्त 2023 को प्रकाशित। डीओआई: https://doi.org/10.1007/978-3-031-40037-7_4

- ज़ैनिडिस टी., 2023. नई अंतरिक्ष दौड़: हमारे युग की महान शक्तियों के बीच। वॉल्यूम. 4 नंबर 1 (2023): एचएपीएससी नीति संक्षिप्त श्रृंखला। प्रकाशित: 29 जून, 2023. डीओआई: https://doi.org/10.12681/hapscpbs.35187

- हैनसेन, एसजीएल 2023। चंद्रमा के लिए लक्ष्य: आर्टेमिस कार्यक्रम के भूराजनीतिक महत्व की खोज। यूआईटी मुनिन। उपलब्ध है https://hdl.handle.net/10037/29664

- एडकिसन, टीसीएल 2023। बाहरी अंतरिक्ष युद्ध में अंतरिक्ष प्रणालियों की लेजर हथियारीकरण तकनीक: एक गुणात्मक अध्ययन। कोलोराडो तकनीकी विश्वविद्यालय निबंध। उपलब्ध है https://www.proquest.com/openview/a982160c4a95f6683507078a7f3c946a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

***